Menschen „werden behindert”

Im Infoportal beziehen wir uns auf ein menschenrechtliches Verständnis von Inklusion, wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) formuliert ist. Diese bezieht sich konkret auf Menschen mit Behinderung. Inklusion wird darin als ein explizites Teilhaberecht verstanden, und zwar bezogen auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche wie bspw. Wirtschaft, Familie, Politik, Bildung, Sport und Kultur. Die UN-BRK fordert ein gesellschaftliches Zusammensein, an dem Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich teilhaben. Bei diesem Verständnis geht es nicht um bloßes Anwesend- oder Dabeisein, sondern um die Mitgestaltung und (An)erkennung des Beitrages, den Menschen mit Behinderungen für die Gesellschaft leisten.

Die UN-BRK bricht mit der gängigen Betrachtungsweise von Behinderung als einem individuellen, persönlichen „Problem“, das es mit medizinischen, sonderpädagogischen und therapeutischen Spezialmaßnahmen zu normalisieren gilt. Vielmehr entsteht Behinderung erst aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Behinderung und gesellschaftlichen Barrieren.

Diese können zum einen umweltbedingte Barrieren sein, wie Treppenstufen oder Türen, die sich nur schwer öffnen lassen. Für eine Person, die bspw. einen Rollator nutzt und damit auf ebene Flächen und leicht zu öffnende Türen angewiesen ist, wird so ihre Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit den Stufen und der schweren Tür zur Behinderung. Die barrierefreie Gestaltung des Lebensumfeldes ist eine wesentliche Voraussetzung für Teilhabe, die grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein muss.

Darüber hinaus sind mit Barrieren aber auch Einstellungen, Vorbehalte, Konventionen oder bestimmte Denkweisen gemeint, die ebenso zur Benachteiligung von Menschen mit Behinderung führen können. Wird z.B. einer Person mit Lernschwierigkeiten eine Tätigkeit als Schauspieler:in nicht zugetraut, so wird die individuelle Behinderung aufgrund einer bestimmten Einstellung, etwa von einer Castingagentur, für die Person zur Behinderung.

Nicht alle Behinderungen, wie z.B. chronische Krankheiten oder Autismus, sind ohne weiteres erkennbar. Für autistische Menschen bspw. entstehen Barrieren und Behinderungen gerade deshalb, weil sie nicht als Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Das andere Verhalten in der sozialen Interaktion und Kommunikation wird missverstanden, was schnell zu einer Ausgrenzung führt, da das autistische Verhalten fast immer nach den nicht autistischen Maßstäben interpretiert und bewertet wird.

Was ist „normal”?

Einstellungen ergeben sich aus gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was „normal“ ist und was nicht. Sie werden geprägt durch Bilder, Sprache oder mediale Berichterstattung und umfassen Emotion und Kognition. Sie sind vielfach unbewusst. Sie drücken sich aus in Sprache und können auch handlungsleitend werden, z.B. durch Kategorisierung und Einteilung in Gruppen.

Die Vorstellung und Darstellung von Behinderung thematisiert in unserer Gesellschaft mehrheitlich „das Abweichende“ oder „das Andere“, was wiederum den Ausgangspunkt bildet für zahlreiche, wahlweise negative oder positive (z.B. exotisierende) Zuschreibungen. Diese Reproduktion bestimmter stereotypisierender Narrative über Behinderung hat Auswirkungen auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens wie Sehgewohnheiten in Theater, Film und Fernsehen. Wenn hier die Vielfalt der Gesellschaft fehlt oder klischeehaft abgebildet ist, fehlt möglicherweise der Castingagentur das „Vorstellungsvermögen“ für die Rollenbesetzung mit einem:einer Schauspieler:in mit Lernschwierigkeiten. Fehlende Kontakte im privaten und schulischen Bereich können später zu Unsicherheiten im Berufsleben führen.

Inklusion ist mehr als Integration!

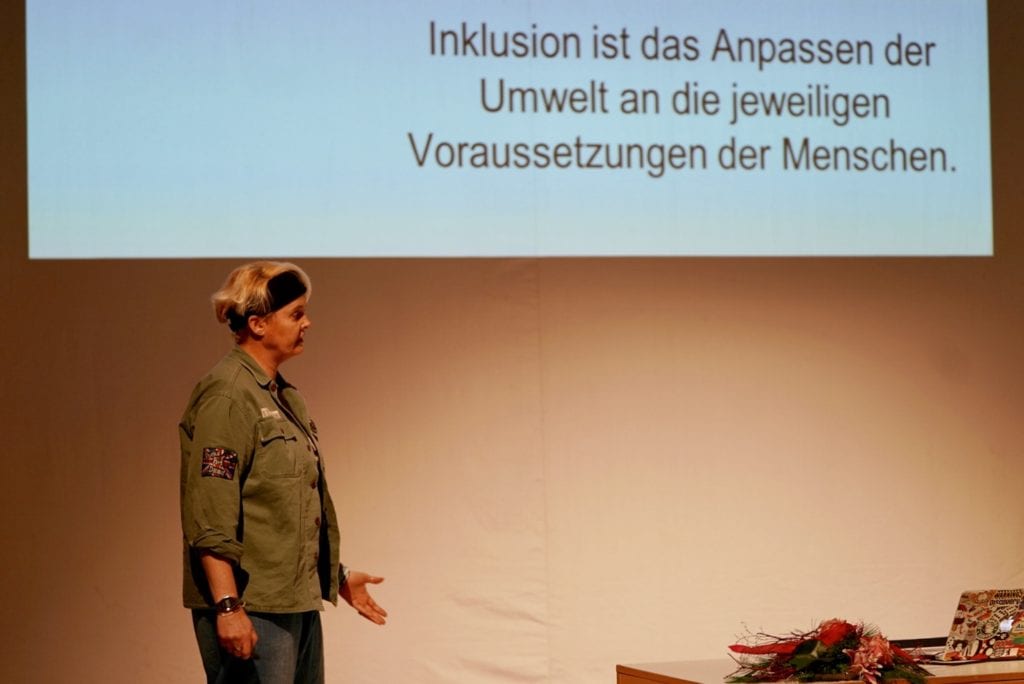

Das menschenrechtliche Verständnis lenkt einerseits den Blick auf strukturelle Gegebenheiten wie fehlende Barrierefreiheit und gesellschaftlich verankerte Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderungen, die deren gleichberechtige Teilhabe „behindern“ können. Andererseits finden die individuellen Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderungen, die für ihre Lebensqualität, aber auch ihre Persönlichkeit prägend sein können, Akzeptanz und Anerkennung. Körperliche, kognitive, mentale oder sinnliche Diversität wird als selbstverständlicher Bestandteil des Menschseins betrachtet. In diesem Sinn geht Inklusion über Integration hinaus.

Eine inklusive Betrachtungsweise überwindet nicht nur das binäre Verständnis eines Innerhalb und Außerhalb der Gesellschaft, sondern stellt ebenso die strikte Abgrenzung zwischen Behinderung und Nichtbehinderung infrage. Es geht darum, dass alle Menschen von vornherein und ohne Wenn und Aber als Teil der Gesellschaft geachtet sind, unabhängig von individuellen Behinderungen oder Fähigkeiten, und nicht erst Teil der Gesellschaft werden müssen, z.B. durch unterschiedliche medizinische oder therapeutische Anpassungsmaßnahmen.

Ein zentraler Aspekt ist dabei letztendlich die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Anstatt über sie zu bestimmen und Entscheidungen für sie zu treffen, werden sie in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden und ihre Interessen zu vertreten, bzw. werden darin unterstützt, sowohl von Assistenzgeber*innen wie auch von institutionellen und politischen Repräsentant*innen.

Ein Recht auf kulturelle Teilhabe

Der menschenrechtliche Anspruch auf Teilhabe nimmt so den Staat und mithin die Gesellschaft in die Pflicht, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese rechtliche Verpflichtung gilt auch für den Kulturbereich. Im Artikel 30 der UN-BRK wird das Recht auf kulturelle Teilhabe konkretisiert, und zwar sowohl für Gäste als auch für Künstler*innen mit Behinderung.

Das bedeutet zum einen, dass Kulturorte wie Theater, Museen, Bibliotheken oder Kinos und deren Angebote so gestaltet sein müssen, dass Menschen mit Behinderung selbstverständlich und selbständig teilhaben können – zum Beispiel, indem Museumsführungen auch in Gebärdensprache angeboten werden, der Veranstaltungsraum ohne Stufen zu erreichen ist oder unkontrollierbare Geräusche oder Bewegungen von Zuschauer*innen während eines Konzerts Akzeptanz und Verständnis erfahren.

Zum anderen heißt dies, dass Menschen mit Behinderung als Künstler*innen wesentlich und prägend zu einem reichen und relevanten Kulturleben beitragen – und zwar in der allgemeinen Öffentlichkeit und nicht in getrennten, isolierten Räumen. Das setzt voraus, dass sie Zugang zu professionellen künstlerischen Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten haben, die sich den individuellen Voraussetzungen der Menschen mit Behinderung anpassen, und dass sie auch im Mainstream-Kulturbereich repräsentiert sind, als Regisseur*innen, Künstler*innen, Schauspieler*innen, Kurator*innen, Dirigent*innen, Architekt*innen, Musiker*innen, Vermittler*innen usw. Dies gilt natürlich im besonderen Maße auch für die Leitung und die Mitarbeitenden in diesen Kultureinrichtungen.

Inklusion als Leitmotiv

In Kulturbetrieben gilt es, Personalbesetzung, Gebäude oder die Kommunikation inklusiv zu gestalten, aber auch zu überprüfen, inwieweit Prozesse, gewachsene Traditionen, Arbeitsabläufe und Routinen oder Haltungen und Denkweisen die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigen und abbilden. Inklusion ist damit weniger ein zu erreichender Zustand als vielmehr ein Leitmotiv für die Ausgestaltung eines Kulturbetriebes in all seinen Facetten.